ANALISI STATISTICA

MOVIMENTAZIONE MERCI

Secondo i dati ISTAT, nel 2023 sono state trasportate 198,7 milioni di tonnellate-kilometro (tkm) di merci, in calo del 1,6% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda la ripartizione modale, il trasporto su strada è aumentato del 3,6%, quello per ferrovia dello 0,3% e quello tramite pipeline dello 0,3%. L’unica modalità in diminuzione è stata quella su vie d’acqua, che ha perso il 4,2%. Il trasporto aereo è rimasto praticamente invariato.

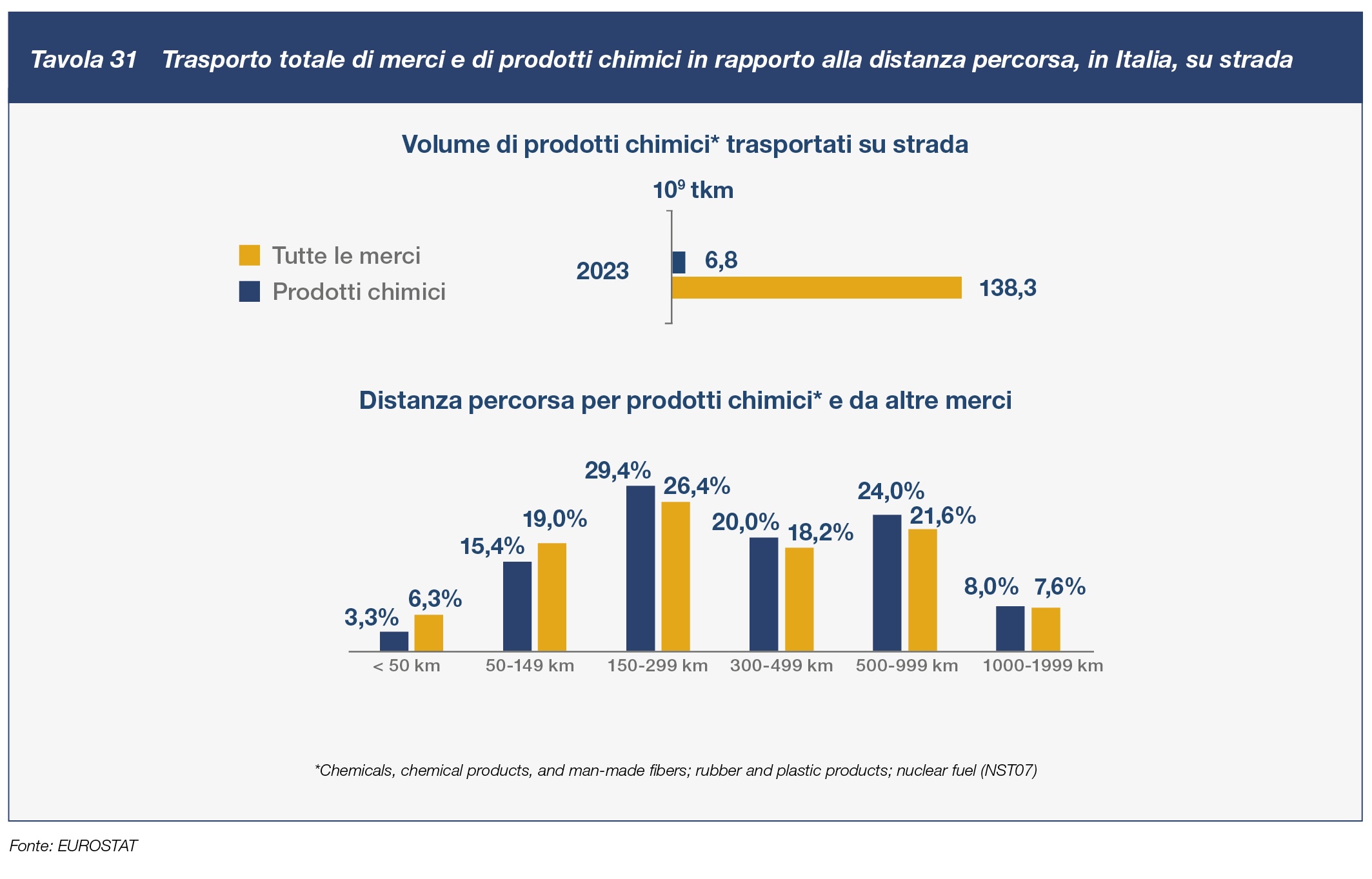

Se si analizza la totalità del trasporto di merci in milioni di tkm, si nota (Tavola 31) come la categoria attribuita ai prodotti chimici rappresenti il 4,3% del trasporto su strada, pari a 6,8 miliardi di tkm.

È interessante, inoltre, comparare la distanza percorsa dai prodotti chimici, rispetto a tutte le tipologie di merci. Dal grafico traspare come il 52% di prodotti chimici percorra distanze maggiori a 300 km, come il 29,4% percorra distanze tra i 150 e i 299 km e il 18,7% percorra distanze inferiori a 149 km. Questi valori fanno riflettere su come una maggiore percorrenza delle merci sulla strada abbia intrinsecamente un rischio maggiore di incidenti e congestioni stradali oltre che un maggiore impatto ambientale.

INCIDENTALITÀ

Nel 2023 il totale degli incidenti nelle diverse modalità di trasporto è stato di 166.927, con un lieve aumento del 0,4% rispetto al 2022. Tuttavia, rispetto al 2019, vi è stata una diminuzione del 3,3% degli incidenti. Di questi incidenti, solo il 5,0% ha coinvolto veicoli per il trasporto merci su strada, con una diminuzione del 0,9% rispetto al 2022 e del 26,7% rispetto al 2019. Poco più di un quinto (21,4%) di questi incidenti è avvenuto su strade extraurbane. Di tutti gli incidenti stradali registrati, solo lo 0,4% (pari a 226 incidenti) ha coinvolto veicoli che trasportavano merci pericolose. Questo dato ha registrato un aumento del 27,0% rispetto all’anno precedente, ma una diminuzione del 11,4% rispetto al 2019 (Fonte: Vigili del Fuoco). Gli incidenti ferroviari sono aumentati del 3,7% (113 incidenti) rispetto al 2022. Si intende per incidente ferroviario qualsiasi incidente che, coinvolgendo almeno un veicolo ferroviario in movimento, causa un decesso o un ferito grave, e/o danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all’ambiente, e/o un’interruzione prolungata del traffico. Anche nel 2023 però non sono stati registrati incidenti su ferrovia che hanno coinvolto merci pericolose (Fonte: ANSFISA).

Per supportare le autorità competenti nella gestione delle emergenze nel trasporto chimico,

Federchimica, attraverso la sua controllata SC Sviluppo chimica, gestisce e coordina

le attività del Servizio Emergenze Trasporti (S.E.T.).

Il S.E.T. rappresenta una rete di assistenza privata alle Pubbliche Autorità nella gestione degli incidenti che coinvolgono prodotti chimici, attraverso l’integrazione delle reciproche competenze. Federchimica, inoltre, ha attivato con le Istituzioni nell’area della prevenzione e, in particolare, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’“Iniziativa di Cooperazione Nazionale per il Miglioramento Continuo della Sicurezza Logistica Chimica”, un progetto che prevede incontri tecnici, corsi di formazione, workshop ed esercitazioni pratiche, organizzati su diverse aree territoriali. La centrale operativa del S.E.T. svolge anche, per alcune imprese aderenti, l’attività di punto di contatto aziendale H24, con il compito di gestire le Schede Dati di Sicurezza (SDS) aziendali e metterle a disposizione delle Autorità in caso di emergenza. Le imprese chimiche aderenti al S.E.T. possono usufruire di questo servizio apponendo un numero dedicato sulle SDS e sul documento di trasporto. Gli aderenti al S.E.T. sono 62 e comprendono sette imprese logistiche, 50 imprese chimiche associate a Federchimica, un’Associazione (Assogasliquidi), oltre a cinque soggetti specializzati che forniscono supporto per interventi di bonifica e contenimento dei danni ambientali. È in corso un progetto con l’Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) e con i Vigili del Fuoco per la messa a disposizione, nell’ambito del S.E.T., di idonee cisterne per il travaso nel caso fosse necessario in uno scenario incidentale.

L’INDIRIZZO DELL’UNIONE EUROPEA E LE SFIDE NORMATIVE

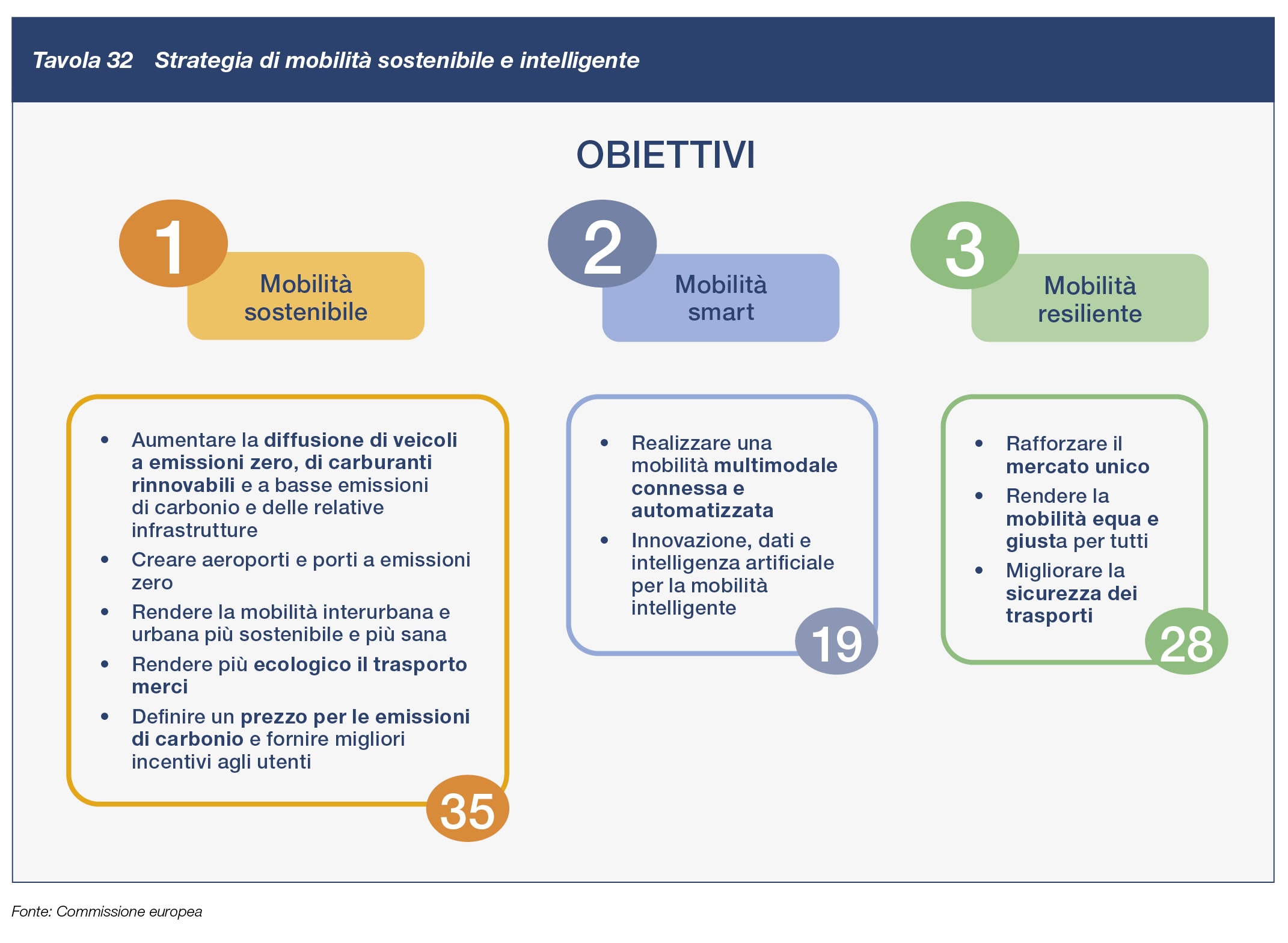

Nel 2020 la Commissione europea ha avviato la “Sustainable and Smart Mobility Strategy”, assieme ad un piano di azione di 82 iniziative. Tale iniziativa, che ha l’obiettivo di delineare una trasformazione radicale del settore dei trasporti, oltre che la riduzione del 90% delle emissioni entro il 2050, in linea con gli obiettivi del Green Deal, ruota attorno a tre pilastri fondamentali: la mobilità sostenibile, la mobilità smart e la mobilità resiliente (Tavola 32).

Nell’ambito della mobilità sostenibile, si cercherà di rendere i trasporti sempre meno dipendenti dai combustibili fossili: l’UE punta, ad esempio, ad aumentare in maniera significativa il numero di veicoli a zero emissioni. Altri obiettivi riguardano la neutralità carbonica per i viaggi collettivi sotto i 500 km, il raddoppio del traffico ferroviario ad alta velocità, e gli aeroporti e i porti a zero emissioni.

Con la mobilità smart, invece, si tende a favorire la mobilità multimodale, connessa e automatizzata, ricorrendo a dati, intelligenza artificiale e sistemi ITS (Intelligent Transport Systems), di vitale importanza per aumentare la sicurezza dei trasporti e affrontare i crescenti problemi di emissioni e congestione del traffico in Europa.

La mobilità resiliente è infine fondamentale per evitare l’interruzione dei collegamenti come accaduto durante la pandemia da COVID-19. Gli obiettivi principali sono: la creazione di un mercato unico europeo sicuro per tutti i cittadini e le imprese, e accessibile a tutti: aree rurali, persone con mobilità ridotta; miglioramento della sicurezza dei trasporti per garantire efficienza e protezione

Attraverso lo strumento finanziario “Recovery and Resilience Facility (RRF)” gli Stati membri stanno investendo collettivamente quasi 83 miliardi di euro in trasporti intelligenti e sostenibili: i principali contributori sono l’Italia (34,0€ mld), seguita da Spagna (9,9€ mld) e Germania (7,6€ mld) che assieme coprono oltre il 60% del totale degli investimenti sui trasporti intelligenti e sostenibili relativi al programma RRF. (fonte Parlamento europeo)

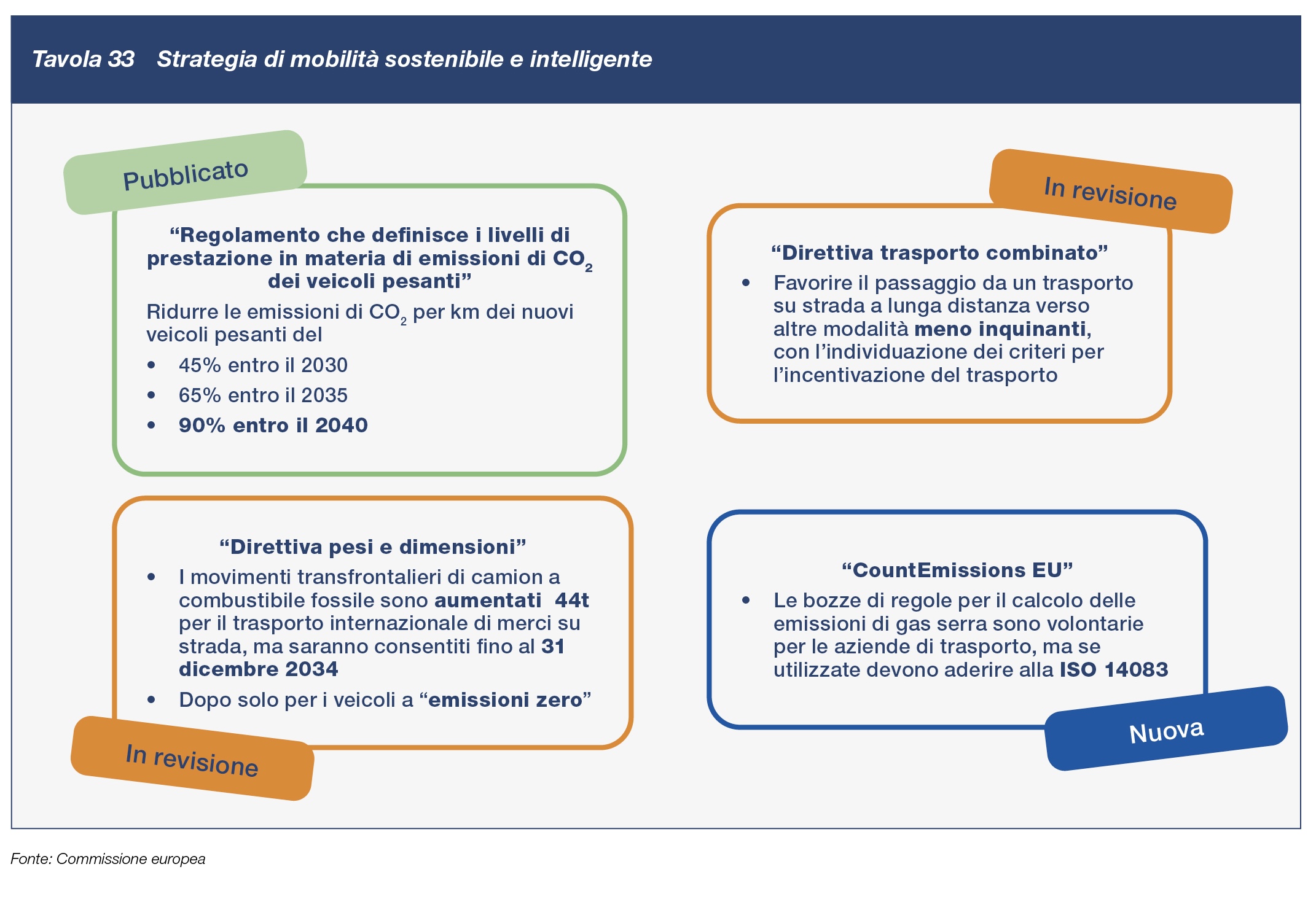

Tra le 82 iniziative, di cui alcune hanno già concluso il loro percorso come la revisione del Regolamento TEN-T, di particolare interesse per il settore sono (Tavola 33):

- Revisione del Regolamento sulle emissioni standard di CO2 per i mezzi pesanti (cd. Heavy Duty);

- Revisione della Direttiva Pesi e Misure;

- Revisione della Direttiva sui Trasporti Combinati;

- Quadro normativo per le emissioni di gas serra: CountEmissions EU.

REGOLAMENTO HEAVY DUTY

Oltre il 25% delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto su strada nell'UE è causato dal settore dei veicoli. Con la revisione del Regolamento 2019/1242, che definisce gli standard di CO₂ per i mezzi pesanti, si prospetta una riduzione ulteriore delle emissioni di CO₂ del trasporto su strada e si introducono nuovi obiettivi per gli anni a seguire. Ciò permetterebbe l’aumento della quota di veicoli a emissioni zero sul parco totale dei mezzi pesanti in UE.

Gli obiettivi prevedono una riduzione delle emissioni per i veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e agli autobus del 45% a partire dal 2030; del 65% a partire dal 2035; e del 90% a partire dal 2040.

L'efficacia e l'impatto del regolamento modificato saranno riesaminati dalla Commissione europea nel 2027 per le evidenti ripercussioni della misura sui settori industriali.

REVISIONE DIRETTIVA PESI E MISURE

In Europa i veicoli pesanti devono rispettare regole comuni su pesi e dimensioni nel trasporto internazionale, e queste norme sono fissate dalla Direttiva 96/53/CE, che stabilisce i limiti massimi per circolare liberamente.

Negli anni, la Direttiva è stata aggiornata introducendo deroghe volte ad incentivare un trasporto più sostenibile, ad esempio per veicoli alimentati da carburanti alternativi o a zero emissioni per la sperimentazione dei sistemi modulari europei (combinazioni di veicoli più lunghe e pesanti) e per agevolare il trasporto intermodale.

Nel contesto della strategia per la mobilità sostenibile, la Commissione europea ha annunciato una revisione della Direttiva, che porterebbe nel trasporto internazionale l’aumento del carico massimo dei mezzi pesanti da 40 a 44 tonnellate per i veicoli a basse emissioni (Euro 7, carburanti o tecnologie alternative) e, analogamente, seguirà lo stesso meccanismo l’incremento a 48 tonnellate per il trasporto combinato.

REVISIONE DIRETTIVA SUI TRASPORTI COMBINATI

La Direttiva sui trasporti combinati (92/106/CEE) ha l’obiettivo di rendere più sostenibile il trasporto merci, riducendo impatti come emissioni di CO₂, rumore, congestione e incidenti. L’idea alla base è di favorire il passaggio da un trasporto su strada a lunga distanza verso modalità meno inquinanti come ferrovia, vie navigabili interne e trasporto marittimo. Di fatto, ad oggi, la strada rappresenta la modalità di trasporto merci più diffusa, con la conseguenza di essere quella con maggiore impatto ambientale per tonnellata di merce trasportata: mediante il trasporto intermodale, si potrebbero ridurre questi impatti. Questa modalità, però, spesso incontra difficoltà su brevi e medie distanze a causa di fattori quali costi o burocrazia.

La revisione introduce alcune novità importanti:

- ribadisce che il trasporto intermodale, come quello unimodale, non richiede autorizzazioni, né è soggetto a contingenti;

- impone agli Stati membri di adottare un quadro strategico nazionale per facilitare lo sviluppo del trasporto intermodale;

- introduce l’esenzione dai divieti di circolazione nei fine settimana, vacanze e ore notturne per i brevi tragitti stradali, così da sfruttare meglio capacità dei terminal e infrastrutture non stradali;

- riduce i costi medi porta a porta di almeno il 10% delle operazioni di trasporto combinato di almeno il 10% entro sette anni;

- richiede maggiore trasparenza nei terminal di trasbordo, così che gli utenti possano facilmente conoscere i servizi disponibili.

COUNTEMISSION EU

Fino al 2050 si prevede un incremento continuo della domanda di trasporto merci, e si ipotizza, pertanto, che le emissioni logistiche si avvicineranno a 5,5 miliardi di tonnellate di CO₂. Il calo di emissioni di GHG dovuto alla pandemia è stato un fenomeno temporaneo dovuto al calo della domanda di merci, e che a seguito della sua ripresa ha richiesto l’adozione di contromisure per raggiungere gli obiettivi climatici fissati per il 2030 (riduzione del 55% di emissioni) e 2050 (zero emissioni).

A tal proposito, l’Unione europea ha proposto il Regolamento noto come CountEmission EU, che ha l’obiettivo di definire una metodologia standardizzata per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra, includendo le emissioni derivanti dalle operazioni degli hub e fornisce come riferimento la norma ISO 14063.

L’anidride carbonica è il GHG emesso in maggior quantità dalle operazioni logistiche, ma non è l’unico: molti altri gas portano ad un incremento dell’effetto serra. Per questo motivo, al fine di valutare l’impatto complessivo delle emissioni di GHG nella catena di trasporto, si utilizza l’unità di misura della CO2e (Anidride carbonica equivalente), che considera assieme a CO2, anche CH4, Clorofluorocarburi, Idrofluorocarburi, NF3, N2O, Perfluorocarburi, SF6 e SO2F2.

Lo sviluppo di un metodo condiviso e sufficientemente preciso per il calcolo delle emissioni riveste particolare importanza per il settore chimico, in quanto consentirà di determinare con accuratezza l'impronta carbonica associata alle operazioni della logistica chimica. L'implementazione di tale metodologia permetterà di acquisire una comprensione più approfondita dell'impatto ambientale relativo al trasporto delle merci, permettendo l'adozione di strategie mirate per la riduzione delle emissioni e per la promozione di una logistica più sostenibile.

Il regolamento è ora entrato nella fase di trilogo e pertanto ci aspettiamo una sua pubblicazione a breve.

LE SFIDE NAZIONALI

La mancanza di autisti continua ad essere un problema irrisolto, con la possibilità di arrivare ad una carenza di 745.000 conducenti entro il 2028. Tra le principali cause, oltre ad una scarsa attrattività lavorativa dovuta ad un numero sempre crescente di requisiti regolatori, c’è sicuramente anche un tema di qualità del lavoro, dovuta, tra gli altri, ai tempi di attesa elevati e alla carenza di aree di sosta che possano dare comfort e sicurezza durante i riposi obbligati previsti dal Regolamento (CE) 561/2006.

TEMPI DI ATTESA AL CARICO/SCARICO

Secondo uno studio di Federtrasporti, gli autisti passano alla guida in media 6 ore e 18 minuti, pari al 55% del tempo complessivo della loro giornata lavorativa. Il restante 45% è dedicato principalmente alle operazioni di carico e scarico, all’attesa per effettuare queste operazioni e alla gestione documentale o accettazione presso i siti.

Lo studio evidenzia in particolare che l’attesa è principalmente generata da un’errata pianificazione degli spazi di magazzino, da fasce orarie di apertura depositi e magazzini troppo ristrette e appuntamenti per il carico/scarico fissati senza definire un preciso orario di arrivo.

Proprio su questo tema, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha recentemente revisionato gli articoli della normativa sull’autotrasporto relativi al carico e scarico, con la pubblicazione del D.L. Infrastrutture.

Nello specifico i tempi di attesa per le operazioni di carico o scarico delle merci sono stati ridotti da 2 ore a 90 minuti per ciascuna operazione ed è stato previsto un indennizzo pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo, con rivalutazione automatica annuale. Nel caso di mancata indicazione al vettore circa l’orario di carico e scarico, è stata anche introdotta la possibilità di utilizzare, come strumento di verifica dell’orario di arrivo presso il sito di carico/scarico, il tachigrafo intelligente o il sistema di geolocalizzazione. È stata inoltre prevista la stessa franchigia nel caso in cui il tempo delle operazioni di carico/scarico superi quello definito a contratto.

AREE DI SOSTA

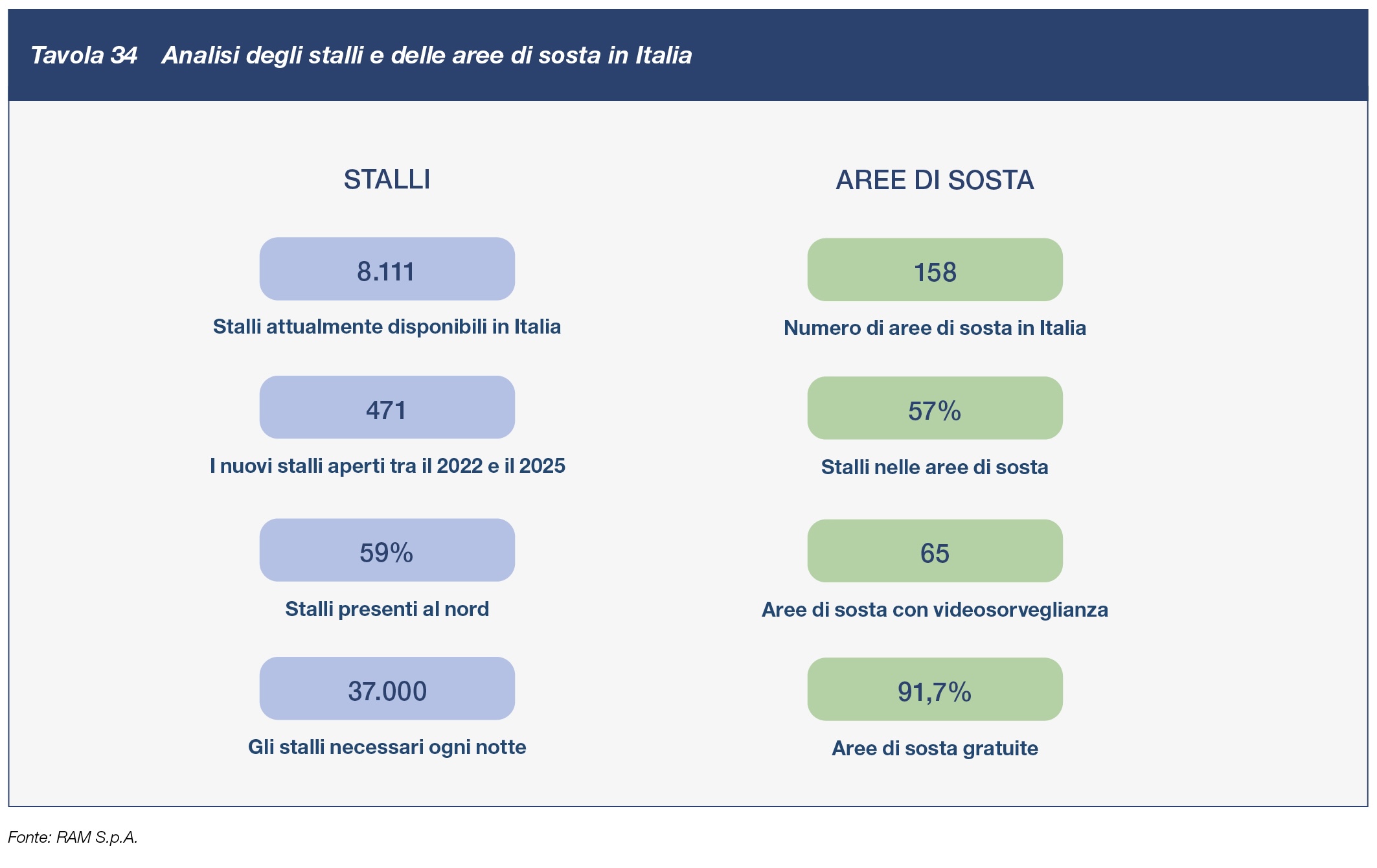

Secondo uno studio pubblicato nel 2022 da RAM S.p.A., società che opera per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risulta che in Italia mancano più di 29 mila stalli per i mezzi pesanti: oggi ne sono disponibili solamente 8.111.

Dallo studio di RAM risulta inoltre che il 43% degli stalli censiti si trova in un parcheggio, senza altri servizi disponibili; il restante 57% è in un’area di sosta (solo 158 in Italia, di cui 37 dispongono solo del parcheggio) e solo un terzo dispone di un sistema di videosorveglianza. È importante anche la ripartizione geografica degli stalli: più della metà si trova al nord (59%), accentuando il divario nel paese (Tavola 34).

Il problema non è circostanziato solo in Italia, ma è presente anche a livello europeo. La Commissione europea ha infatti pubblicato il Regolamento UE 2022/1012 che mira a riorganizzare le aree di sosta, definendo le caratteristiche e i servizi necessari per essere idonee a sostituire la cabina letto nel periodo di riposo settimanale previsto dal Regolamento (CE) 561/2006. Considerando che, soprattutto nei casi di operazioni a lunga tratta, buona parte di questi periodi sono trascorsi lungo il percorso, è fondamentale che i conducenti abbiano accesso a delle aree di sosta ben strutturate con almeno docce e servizi igienici, alimentazione elettrica, connessione a rete Wi-Fi, distributori di cibo e bevande e spazi per contatto e attivazione delle procedure di emergenza.

Nonostante lo sviluppo di regole definite e lo stanziamento di fondi da parte dell’Unione europea e, nel nazionale, dall’Albo degli autotrasportatori, negli ultimi 3 anni sono stati creati solo 471 nuovi stalli: secondo lo studio di RAM sarebbero necessari ulteriori 2.900 stalli entro il 2027, ma nel Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR) non sono stati previsti interventi per colmare questa mancanza e neppure l’ultimo D.L. Infrastrutture è intervenuto sul tema.